Prix Töpffer Genève

Le Prix Töpffer Genève honore un album d’un·e artiste de bande dessinée genevois·e. Trois artistes sont nommé·e·s chaque année. Le nom du lauréat·e est dévoilé lors de la cérémonie en fin d'année.

nommée

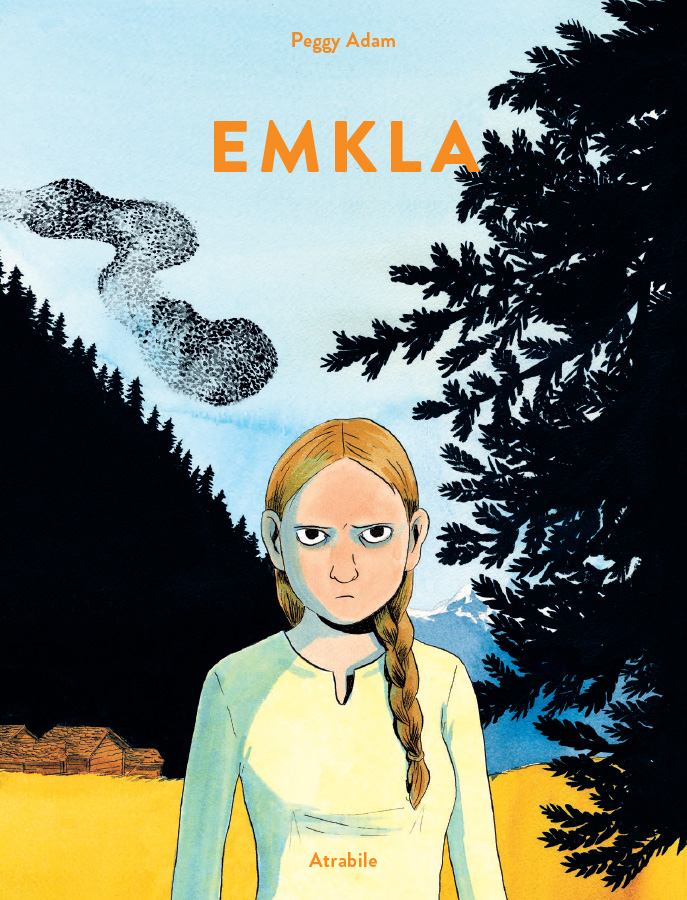

Peggy Adam

Emkla (Éd. Atrabile)

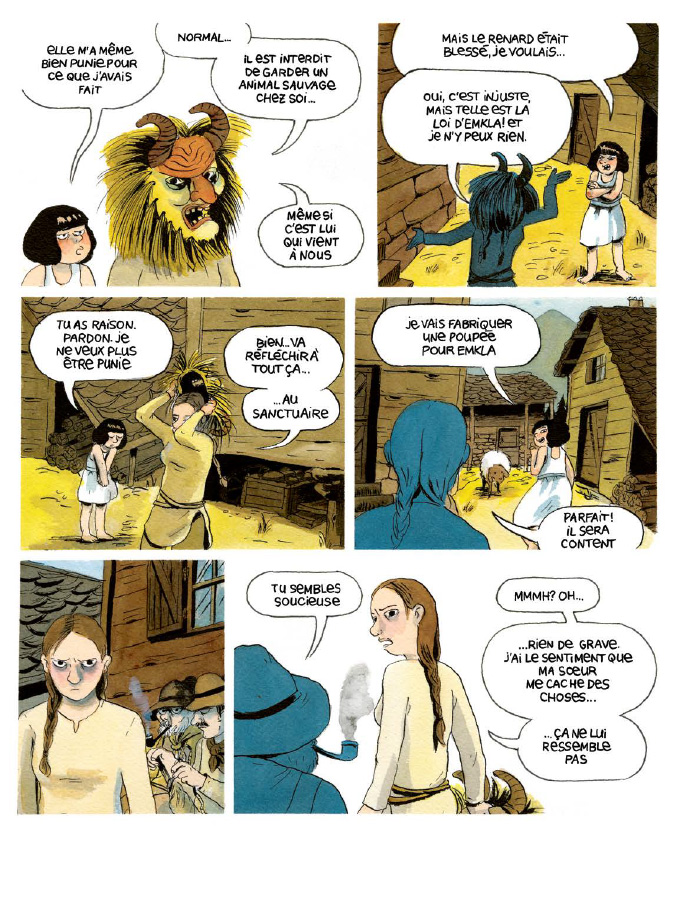

Regard noir frontal: la personnalité de la jeune fille qui figure sur la couverture de l’album, héroïne du nouvel opus de Peggy Adam, s’inscrit dans la continuité d’une œuvre entamée il y a – à peu près – 20 ans. Avec Emkla, nom de la divinité oppressante qui dicte la vie de la communauté d’un hameau de montagne, l’autrice ne quitte pas l’univers fantasmatique et onirique de ses précédents travaux. Elle aborde de manière toujours radicale la question de la liberté et de la perte (ici la mère) dans un cadre villageois fermé, confronté à la rébellion du monde animal, où règne la soumission aux croyances, source d’exclusion et de barrières autant physiques que mentales. Les sentiments sont affaire de violence, verbale et physique avec la mort pour seul horizon, sans pathos. Comme dans les autres créations de Peggy Adam, la petite enfance échappe à la déliquescence des liens. Ce conte alpin tragique qui fait écho à La Gröcha (2012), dont le dessin pourrait faussement laisser imaginer une classique histoire pour enfants, fait varier la focale des cases donnant du rythme à la lecture dans une atmosphère où dominent bleu et jaune pour le plus grand plaisir de l’œil.

Biographie

Née en 1974, Peggy Adam vit à Genève. Elle a fait les Beaux-Arts de Saint-Étienne, puis l'OCAD (Ontario College of Art and Design) de Toronto, avant de rejoindre l’École supérieure de l’image d’Angoulême. Chargée de cours à la Haute école d’art et de design de Genève, elle a reçu une bourse culturelle Leenards en 2016. Elle débute sa carrière d’autrice de bande dessinée en 1999, dans le collectif réuni par Jean-Christophe Menu : Comix 2000. Fidèle aux éditions Atrabile (collaboratrice de la revue Bile Noire et 8 albums depuis 2005), elle a réalisé de nombreux livres jeunesse ainsi que des illustrations tout en travaillant pour la presse. Considérant elle-même son engagement artistique comme un exutoire, elle construit une œuvre qui questionne la condition sociale de la femme, la violence des rapports humains. Attentive aux croyances, elle prend soin de relier la vie des familles ou des communautés au monde environnant – faune et flore – pour produire ses œuvres de fiction.

nommée

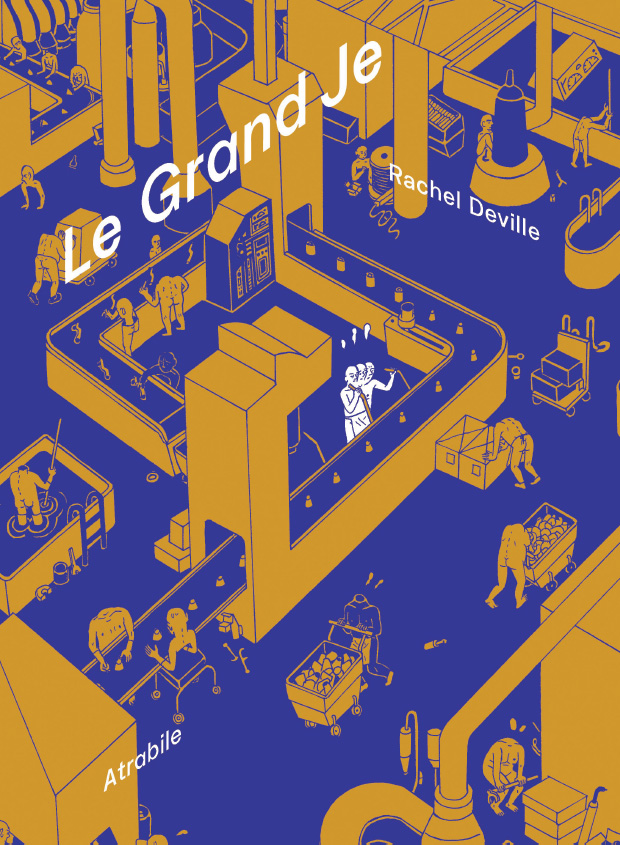

Rachel Deville

Le Grand Je (Éd. Atrabile)

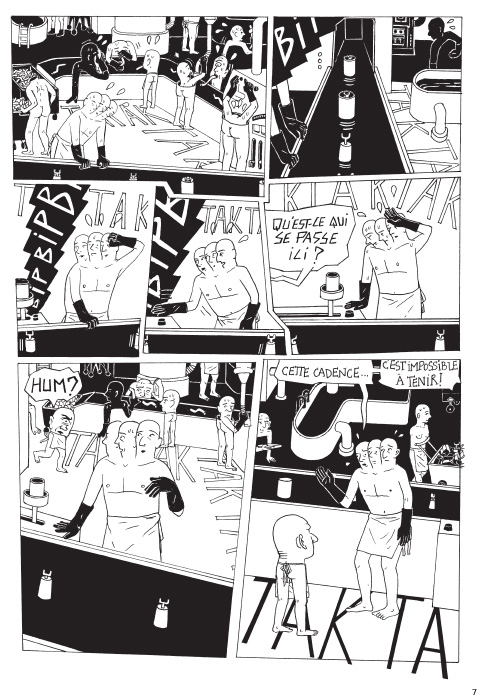

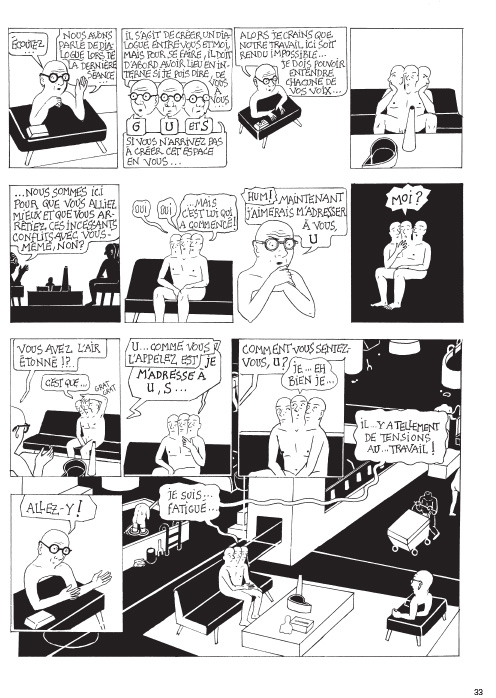

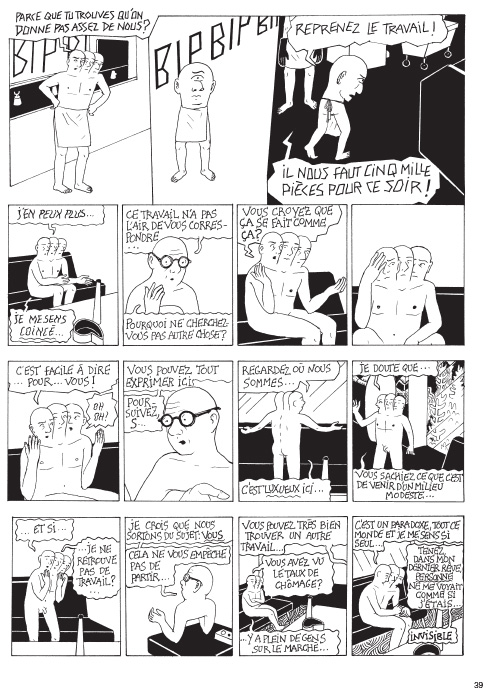

Tak Tak Tak: l’entrée en matière de l’album est rythmée par les onomatopées d’un monde industriel fordiste qui ne manquera pas de rappeler les cadences effrénées des Temps modernes. Charlie Chaplin laisse ici sa place à un homme à trois têtes, dont on comprend vite que chacune reflète une facette différente de son caractère, dont la réunion impossible perturbe l’unité de l’être. Le récit explore le devenir de ce malheureux ouvrier spécialisé, ouvert à la poésie, inadapté au monde qui l’entoure, tiraillé entre les points de vue contradictoires de chacune de ses trois têtes et qui cherche dans la psychanalyse à maitriser sa dépression et à retrouver du sens face à un monde du travail aliénant. La fable en noir et blanc, projette des corps étranges dans des décors géométriques, qui pourront faire penser aux ambiances de Killofer, Ware ou Escher. Il demeure que tout, dans cette œuvre, renvoie à une critique politique d’un système de production et un éthos du travail des plus réalistes.

Biographie

C’est à Firminy, près de Saint-Étienne, ville connue pour abriter des réalisations architecturales du Corbusier, que nait Rachel Deville en 1972. Elle obtient sa maitrise en arts plastiques à Saint-Étienne en 1996. Arrivée à Barcelone en 2000, elle édite sa première bande dessinée autobiographique en 2007: Lobas [les loups], album publié en Espagne aux éditions Sins Entido. À partir de 2009, retour en France. Elle bénéficie alors d’une résidence à la Maison des auteurs d’Angoulême. Elle y conçoit L’Heure du loup, album dont la trame puise dans les rêves de l’autrice et édité en 2013. Deux ans plus tard, elle sort son troisième opus, toujours nourri des transcriptions de ses rêves: La Maison circulaire. Elle vit alors à Bordeaux et débute Le Grand Je dans la résidence d’artiste des Ateliers du professeur Demons. Elle s’installe et vit à Genève depuis 2020.

lauréat

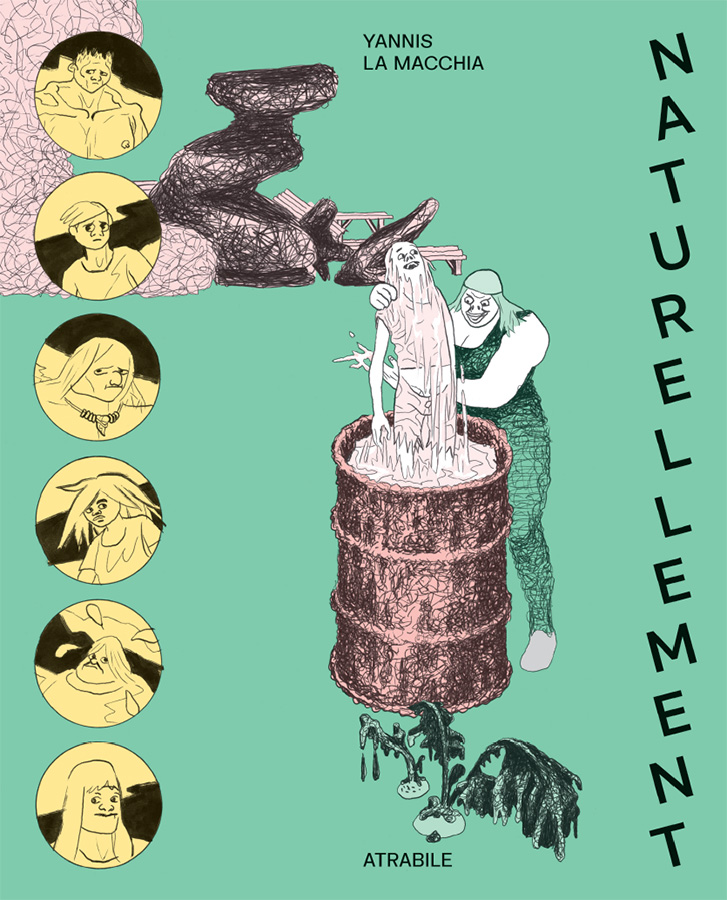

Yannis La Macchia

Naturellement (Éd. Atrabile)

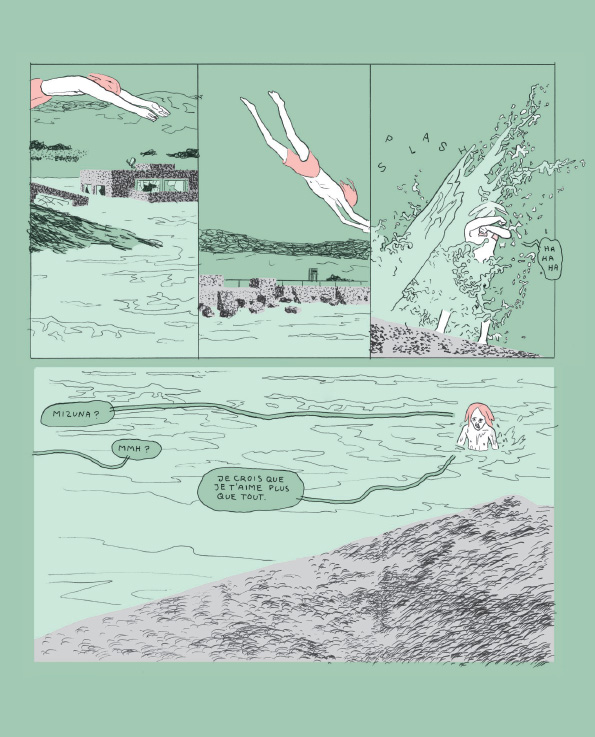

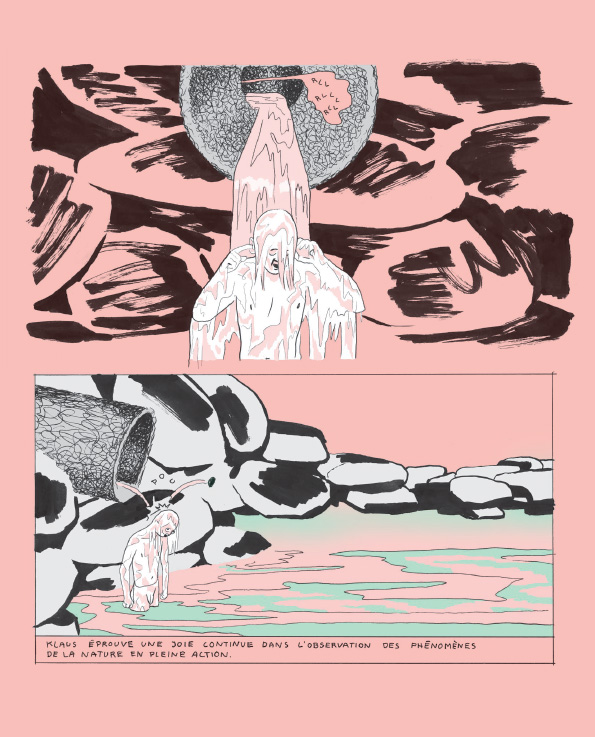

C’était un projet fou digne des meilleurs défis de l’OuLiPo (Ouvroir de littérature potentielle) : rassembler les «racontars» de milliers d’inconnu·e·s pour en faire une histoire. L’auteur en donne la généalogie dans l’album dont une version numérique cousine est disponible en ligne. Finalement, l’auteur produit moins un récit qu’un recueil de bribes rassemblées et recomposées. Mais qu’importe... Naturellement est une descente aux dessins, comme certains pourraient imaginer une descente aux enfers. Décoiffant, dépaysant, dérangeant, indéchiffrable aussi parfois, malgré une présence narrative et discursive riche qui contraste avec son précédent album Des bâtisseurs. Dans ce flux, au dessin virtuose, un fil conducteur se dégage: on suit un moment de la vie d’une petite communauté dont les membres véhiculent idéologies et sensibilités difficiles à concilier. À travers la figure d’un biologiste victime d’une «overdose», s’engage une exploration de la «nature», de l’artificialité du corps reconfiguré par la chirurgie, de l’évolution darwinienne aussi, aux traits accélérés, et de l’inquiétante possibilité – trop connue – de transformer le «tri» écologique en élimination sélective. En somme, un voyage visuel et mental, occasion d’interroger nos valeurs, nos engagements et notre capacité à vivre ensemble, à aimer et à rejeter.

Biographie

Né à Genève en 1985, Yannis La Macchia a été primé alors qu’il a juste 20 ans, par le jury des prix Töpffer (The beauty and new fashion hall: un aller-retour au Quelqueparistan). Depuis, il s’est affirmé comme une figure clé de la scène de bande dessinée romande. Auteur de 7 ouvrages, primé à Angoulême en 2013 et par la société de gestion des droits d’auteur française en 2018, il est également éditeur depuis 2004 au sein du collectif Hécatombe et explore l’écriture de bande dessinée en format numérique (collection RVB). Enfin, il s’est engagé en faveur de la communauté des artistes en étant co-fondateur de la Swiss Comics Artists Association.